青空

- とっても気持ちのよい青空が広がる

- 今日は娘ががんばる日

- 成長したなー

- ごほうび

今日は駄菓子屋で何でも買いたいもの買え

今日は駄菓子屋で何でも買いたいもの買え ケーキも好きなのをどうぞ

ケーキも好きなのをどうぞ

今日は駄菓子屋で何でも買いたいもの買え

今日は駄菓子屋で何でも買いたいもの買え ケーキも好きなのをどうぞ

ケーキも好きなのをどうぞ ライトアップ始まった

ライトアップ始まった 丸子橋

丸子橋 丸子橋から

丸子橋から 十条駅前もクリスマスへ向けてライトアップ中

十条駅前もクリスマスへ向けてライトアップ中 全日食チェーンで野菜買い込み

全日食チェーンで野菜買い込み 社内SNSのキーマンたち集まる

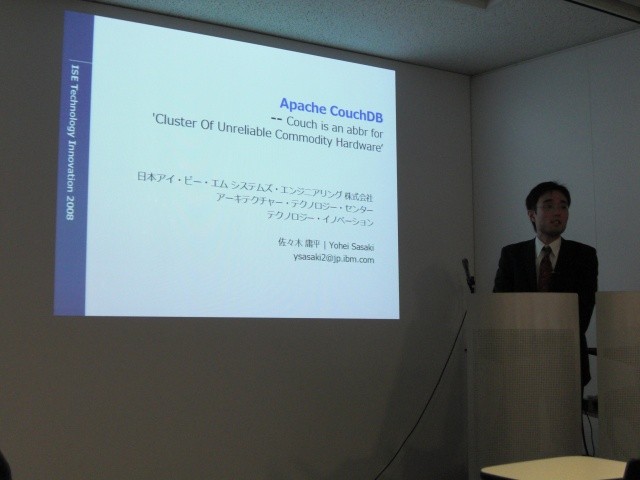

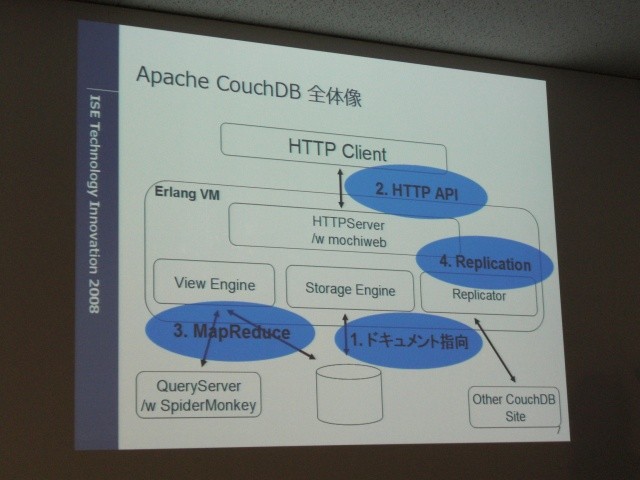

社内SNSのキーマンたち集まる 佐々木さん(IBMシステムエンジニアリング)のApache CouchDBの講演。

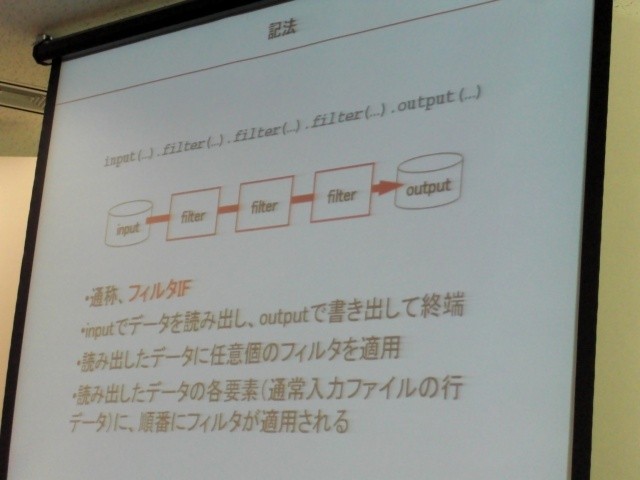

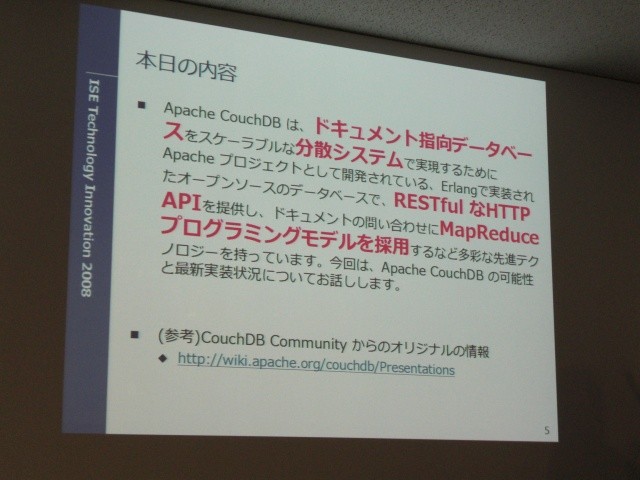

佐々木さん(IBMシステムエンジニアリング)のApache CouchDBの講演。 CouchDBって簡単に言うとこんな感じ

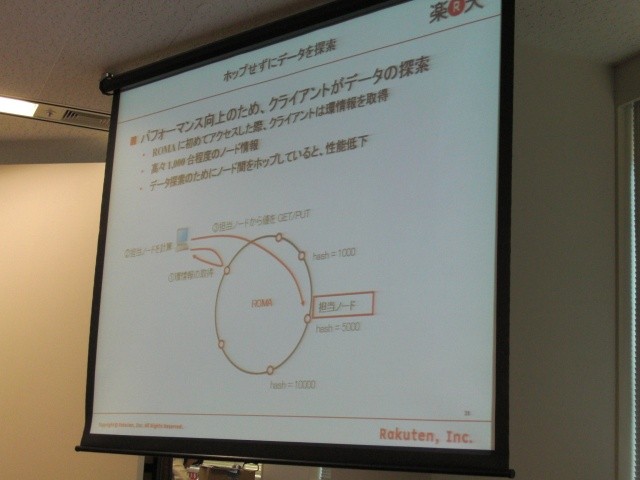

CouchDBって簡単に言うとこんな感じ 全体構成を簡単に絵にするとこんな感じ

全体構成を簡単に絵にするとこんな感じ 丸山先生のAzure SQL Data Servicesのこのまえの補足の講演。

丸山先生のAzure SQL Data Servicesのこのまえの補足の講演。 カマンベールチーズのオムレツとハンバーグ。

カマンベールチーズのオムレツとハンバーグ。 セットのフォーベリークリームチーズパフェ。

セットのフォーベリークリームチーズパフェ。

情報系でいうと、日本には電子情報通信学会や情報処理学会というすばらしい学会がある。学会は自分の研究成果を世に問うたり、研究の動向を把握したり、同じ研究分野や関連する研究分野を専門とする研究者との交流を活性化するためになくてはならない存在だ。

しかし、最近どうもパッとしない。私としては全国大会等に参加する意義を感じられなくなってきている。みんながみんな私のように思っているかどうかはわからないが、実際のところ学会としても発表の質の低下や参加者数の減少等は危機的状況にあると認識しており、頭を悩ませているのが現状だ。

学会発表の場で闊達な議論をしあっていた人たちはどこへ行ってしまったのか。時代とともに技術を熱く語る人たちはいなくなってしまったのだろうか。いや、いなくなったわけではない。場所を変えただけだ。むしろ、より熱い議論が繰り広げられている。

最近、主に個人が手弁当で主催する「勉強会」と呼ばれる集まりが、日本中のあちこちで頻繁に行われるようになってきた。IT勉強会カレンダー(はなずきんさんがメンテナンスされている)を見ればわかるように、Web2.0的に毎日多様な勉強会が多数行われている。もちろんここにあがっている勉強会がすべてではなく、もっと多くの勉強会が、それこそ日夜開催されているのだ。

私はここ数年、気づくと学会の研究会等よりも、このような勉強会に参加することが多くなっていた。権威ある学会が主催しているわけではないので、そこで論文発表をしても正式な論文として引用することは難しく、今のところ研究者としてアカデミックな評価を高める目的で発表する価値はない。だが、それでも、私としては満足度が高い。

ある時は大学の教室で、ある時はベンチャー企業のオフィスで、ある時は地域の市民センターで、ある時は狭苦しいアパートの一室で、ある時は飲み屋で行われるその勉強会では、ある領域に特化したエキスパートたちやその領域に興味のある異業種の人々が自由に集まり、長時間にわたって熱い本音の議論が繰り広げられる。ほとんどの場合、勉強会は懇親会とセットで行われ、そこで打ち解けあった参加者の間に濃い人脈が形成される。まさに、学会の存在意義のほとんどを、個人の勉強会でカバーできてしまっているのだ。

どうして学会から個人主催の勉強会へその場が移っていったのか。環境の変化、主催者の立場、参加者の立場から自分なりに分析してみた。まだ考えが浅いので、実際に勉強会を主催したり参加されている方でほかの観点をお持ちであれば、ぜひコメントを。

言うまでもなく近年は技術の領域が広くかつ細分化してきてきたため、結果として領域ごとの専門家の絶対数が少なくなってきている。学会で発表しても、自分の領域とぴったりマッチする人がいなくて、まともなコメントが得られないという事態が多くなってきている。自分の発表に対して何も得られずにがっかりして帰ってくるという人の話をよく聞く。私もその一人だ。これでは学会発表のメリットが感じられず離れていくのも無理はない。

一方、blogやSNS等によりインターネット上で個人が簡単に情報を発信できるようになり、Google等の検索サイトの精度も日々向上することで、インターネットを使えばどんなにニッチであっても同じ趣味嗜好を持つ人たちと情報を交換できるようになってきた。学会よりも圧倒的に多様で圧倒的に大量の人々を抱え、お互いにいつでも自由につながれる場として、インターネットは機能するようになってきた。つまり、学会の組織を借りなくても、個人でも勉強会を開催できる素地が出来あがったのだ。

個人主催の勉強会の場合、主催者の気合いの入り方が違う。主催者はほとんどの場合、本当に必要に駆られて自ら欲して勉強会を開催する。その勉強会が成功すればその達成感も大きい。自分で一から立ち上げてコミュニティを創造できるという魅力も付いてくる。そのコミュニティを先導してきた者として皆から尊敬さえされる。当然人脈も広がる。その他さまざまな理由があると思うが、勉強会を主催した時の個人としてのポテンシャルの向上は計り知れないと感じる。

加えて、開催するための敷居がぐっと下がったという理由もありそうだ。自分ですべてやるのだから、どの学会のどの研究会に属するかを決めたり、開催の伺いを立てたりする必要がそもそもない。したがって、まったく新しい領域や、本当にニッチな領域であっても、面倒なことは考えずに主催者の裁量で主催者なりのやり方でいつでも開催できる。会場の手配や講演者や参加者の募集を自分ですべてやらなければならない手間はあるが、今はインターネットのおかげでそれも以前に比べればぐっと負担は少なくなった。

参加者としては、気軽に参加できるというメリットがある。研究者以外であっても気軽に参加できる。学会主催の集まりの場合、基本的には有料で、運よく無料だったとしても、非学会員は高い参加費が必要ということがよくある。しかし個人主催の勉強会の場合、自分の興味にぴったりの勉強会に、学会員にならなくても気軽に参加できる。しかもたいていの場合勉強会は無料で、主催者や協賛者の自腹か、懇親会費の上乗せ分でまかなわれている。その気軽さゆえ、多種多様な人々が参加してきて、今までとは違った視点からのアドバイスを得られることも多い。発表者ではなくても、そのやり取りから得られるものは大きいだろう。

さらに、懇親会などを通して人脈が急速に広がるという利点もある。私の感覚では、勉強会の懇親会の参加率は異常に高く感じる。参加者の100%が懇親会にも参加するという勉強会に出くわしたこともある。朝までプログラミングだとか、朝までカラオケなんてのもある。興味分野が一致する人々が和気あいあいと語り合ったり普段とは異なる体験を通して仲間意識が高まる。そこにはその業界のキーパーソンが少なからず存在し、自らの研究やその成果の活用の強力な推進役となってくれる。参加者のバックグラウンドも様々であり、学会では得られなかった人脈が形成されるという利点がある。

Web2.0というと「ロングテール」がすぐに連想されるわけだが、研究分野にもロングテール現象はあるわけで、それを学会が支えきれるのかというと、私は構造的に無理だと思っている。そこを支えてくれるのがインターネットの発展により可能になったWeb2.0的な個人主催の勉強会だと考えている。勉強会2.0とでも呼ぶべきだろうか。

しかしすべてが勉強会で賄われるという時代はあまり想像できない。学会での論文発表と、個人主催の勉強会のそれぞれがお互いに補完しあいながら存在していくことになると思う。たとえば、学会は積極的に勉強会をサポートし、勉強会の成果を論文よりもラフな技術メモのような形で登録し引用できるシステムを構築するなどの方法をとり、会員種別も増やしてとにかく研究に関するコンテンツを集約することで価値を高める方法もあるだろう。

いずれにせよ、特に情報系の学会は大きな転換点を迎えつつある。今後も学会が生き残り続けるためには、最近盛んになってきている個人主催の勉強会の動向に大いに学び、運営方法に活かしていくべきだと感じる。

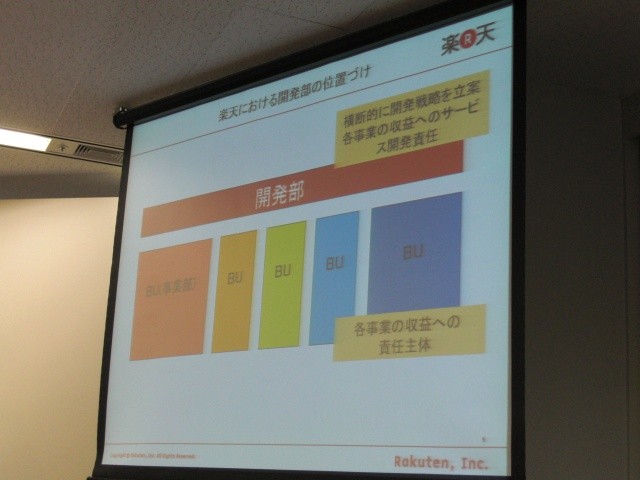

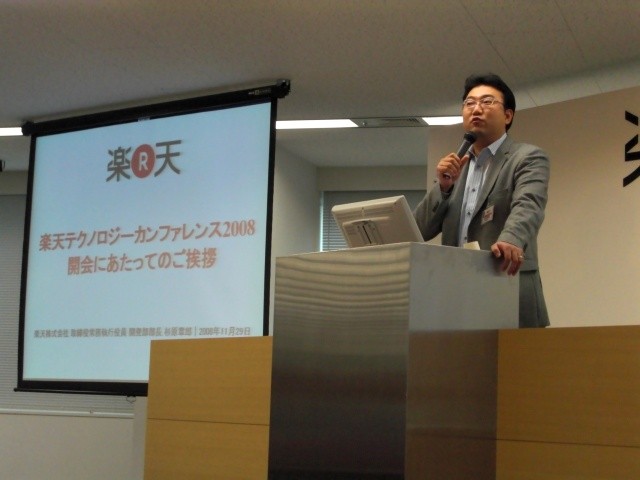

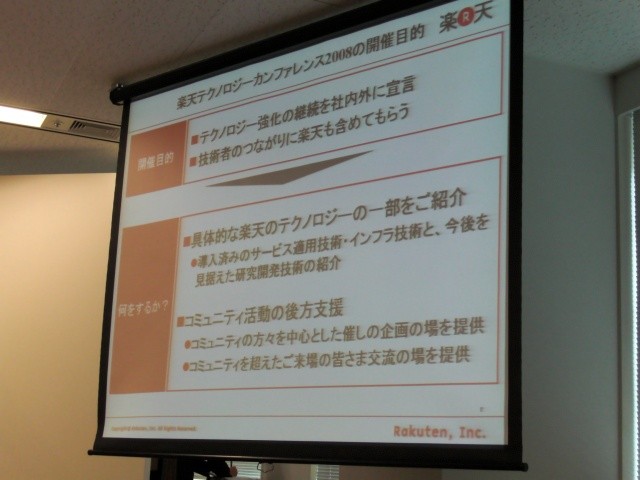

杉原章郎さん(楽天株式会社 取締役常務執行役員開発部長)の開会あいさつ

杉原章郎さん(楽天株式会社 取締役常務執行役員開発部長)の開会あいさつ コミュニティ活動の後方支援。まつもとさんの影響かな。すばらすぃ。

コミュニティ活動の後方支援。まつもとさんの影響かな。すばらすぃ。 まつもとゆきひろ(楽天技術研究所フェロー)さんの基調講演

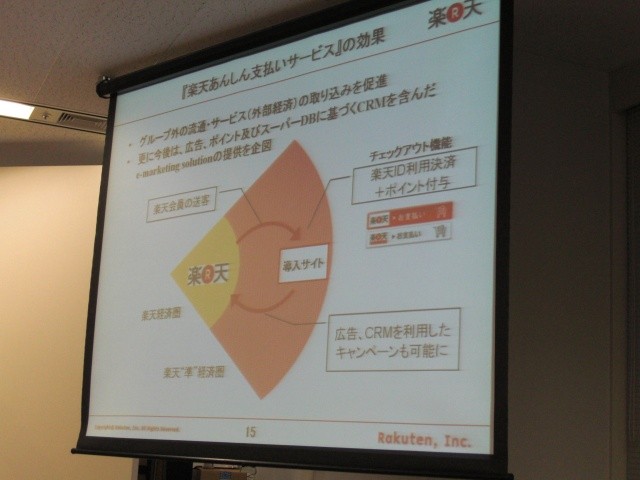

まつもとゆきひろ(楽天技術研究所フェロー)さんの基調講演 最首英裕さん(RBC会長/株式会社イーシー・ワン 代表取締役社長)の招待講演

最首英裕さん(RBC会長/株式会社イーシー・ワン 代表取締役社長)の招待講演